发布时间: 2025-08-16 09:37:34来源:智车行家

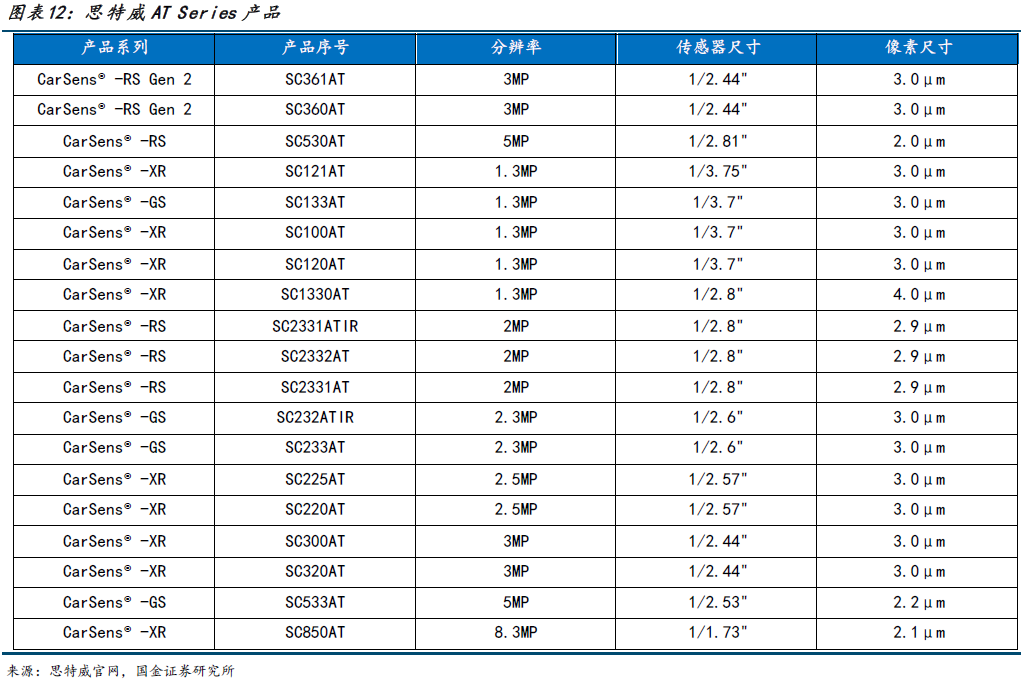

车载摄像头量价齐升,国产替代加速。车载摄像头作为感知层核心部件,量(数量)与配(性能)同步升级。数量从不足 5 个跃升至 11 个以上,前视、环视等摄像头性能持续迭代,推动视觉感知精度与可靠性提升。800 万像素高分辨率摄像头配合 HDR 高动态范围技术渐成主流配置,显著提升了复杂光照条件下的视觉感知精度。与此同时,国内产业链正加速突破关键技术壁垒,思特威通过车规级 CIS 图像传感器(SC530AT/SC360AT)实现核心器件国产替代,其 M1系列 ISP 芯片更集成暗光降噪、4 帧 HDR 合成及 LFS 线闪光抑制技术。技术的突破与商业模式的创新,正在深度推动智能驾驶技术向大众市场渗透的"平权化"进程。

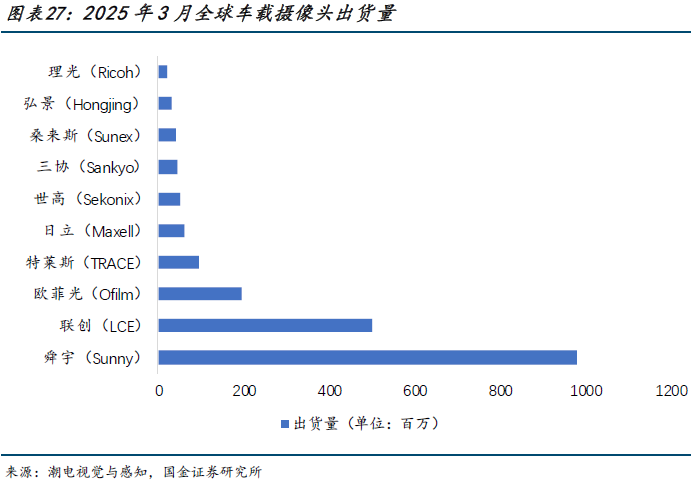

产业链竞争加剧,本土厂商崛起重构市场格局。车载镜头领域呈现“一超多强”格局,舜宇光学市占率超 38%,联创电子、欧菲光聚焦ADAS高附加值市场,国产化率持续提升。

01

智驾技术升级驱动车载摄像头需求提升

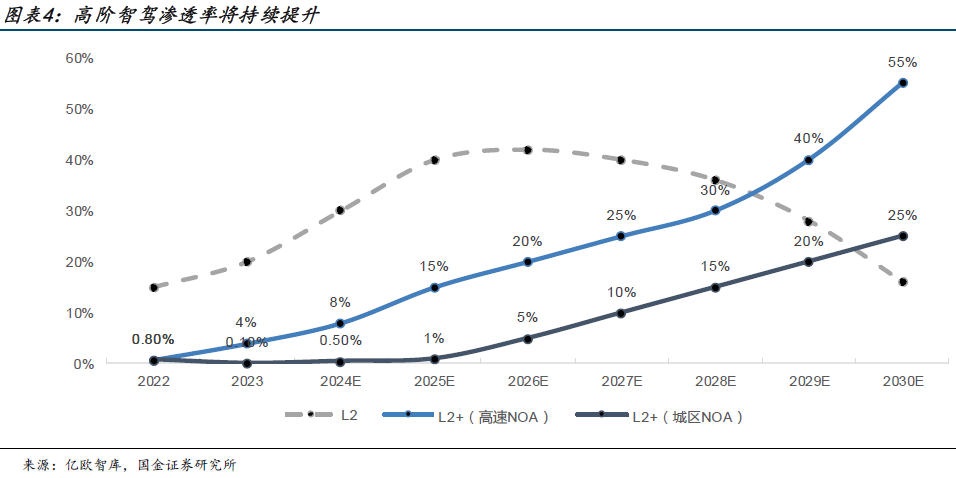

高速 NOA摄像头配备11 个及以上摄像头的方案已然成为行业主流

量:智能驾驶趋势下,技术升级驱动车载摄像头需求。随着自动驾驶技术从 L2 辅助驾驶向 L3 甚至 L4 高度自动驾驶迈进,汽车对环境感知的精度和广度要求达到了前所未有的高度。为了实现更全面、精准的环境感知,车辆需要配备更多的摄像头以覆盖不同的视角和场景。L1-L2 级辅助驾驶需配备基础摄像头实现车道保持、自适应巡航等功能,单车摄像头数量通常在 1-5 颗。L3 级及以上有条件/高度自动化需多模态感知融合,单车摄像头数量增至 8-15 颗,覆盖前视、环视、侧视等多方位环境监测。L4 级车辆配备 12 颗以上摄像头以满足复杂场景需求。全球车载摄像头需求量方面,从 2024 年的 3.7 亿颗增至 2025 年的 4.4亿颗,同比增长高达 17.6%。

价:像素与功能升级推高单颗价值。由于像素的升级,ADAS 需要高分辨率保障探测精度。普通摄像头单价约 150-200元,而 ADAS 摄像头单价为 300-500 元,价格变动由高动态范围(HDR)、LED 闪烁抑制(LFM)等技术决定,800万像素摄像头更是达到 600 元。技术壁垒包括 ADAS 镜头多采用玻璃镜片(光学性能优但量产难),且需满足车规级可靠性(工作温度-40℃~105℃、寿命 15 年)。

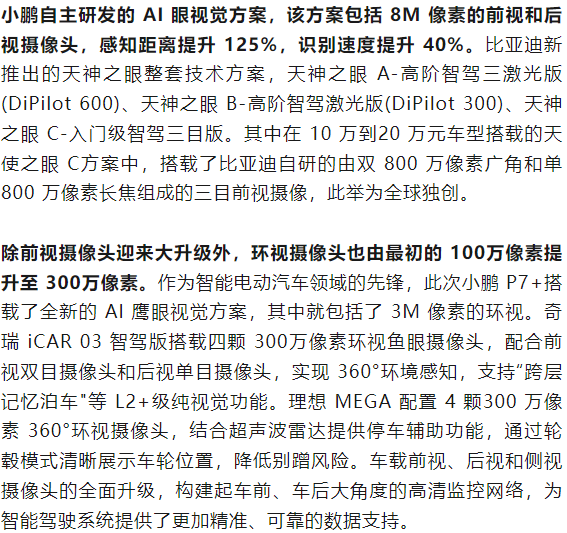

车载摄像头数量配置由不足 5 个至 11 个及以上的规模化跃迁。从之前常见的不到 5 个摄像头,如今车辆的摄像头数量已经提升到 11 个及以上。蔚来 ET7 车型配备 11 个像素 800万摄像头,包含 7个环视和 4个前向,支持 HDR和低照度增强。理想汽车 L8 Max、L9 Max 两款车型均搭载 11 个摄像头,其中前视和环视摄像头以 800 万像素为主。比亚迪秦 L EV 和唐 L DM 更是将摄像头数量拉高了上限,两款车型分别配备了 12 个和 13 个车载摄像头。车载摄像头数量的激增为智驾系统提供了更丰富的视觉信息,从而提升了系统的感知能力和决策准确性。

高速 NOA摄像头配备11 个及以上摄像头的方案已然成为行业主流。高速NOA 车型通常搭载11 个摄像头,包括前视摄像头(用于车道识别、障碍物检测)、环视摄像头(4 个覆盖车辆四周)、侧视摄像头(监测盲区)、后视摄像头(行车记录及后方路况)等。

城市 NOA方案车载摄像头数量与高速 NOA等量齐观。为实现复杂城市场景下的全流程自动驾驶,城市 NOA 需多维度技术协同构建安全可靠的感知体系。多视角覆盖能力颗消除盖视觉盲区,通过立体视觉算法形成360 度全景感知场。多路视频流并行处理能有效应对交叉路口异型车识别、鬼探头预警等极端场景;冗余化的摄像头阵列在单个传感器失效时仍能维持系统可靠性。

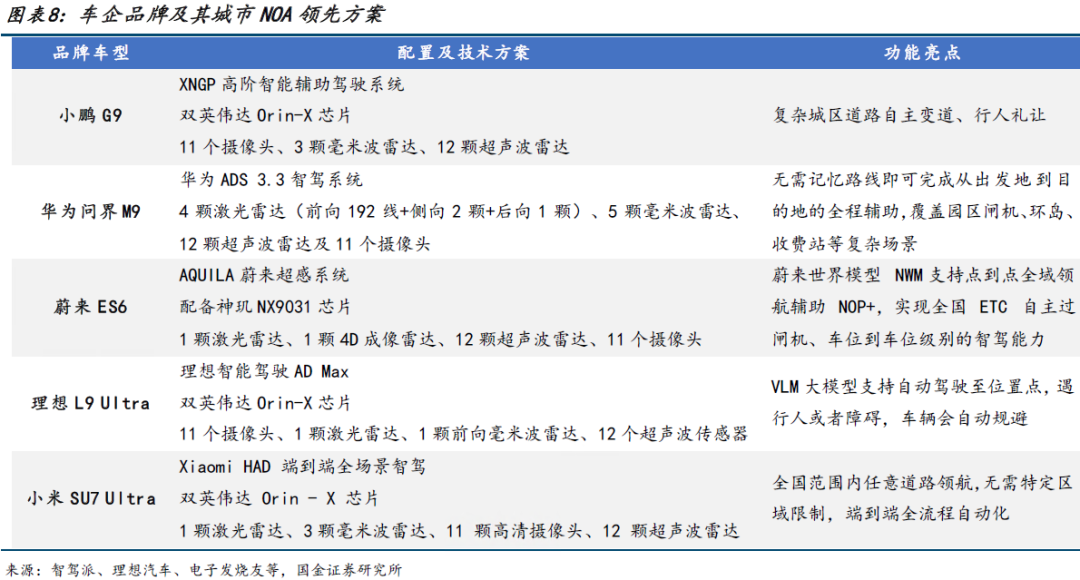

当前主流高端车型中小鹏 G9、华为问界 M9 等车型标配 11 摄像头,配合激光雷达与 4D毫米波雷达,构建了分层级的环境感知网络。随着摄像头数量进一步优化,传感器集成技术的进步,感知精度也得到了提升。

车载摄像头主要分为前视、后视、侧视、环视、舱内五大类,形成多维度环境感知网络。前视摄像头通常集成于挡风玻璃处,负责前方车道线识别、障碍物检测及交通标志解析等路况,支撑车道保持辅助、自动紧急制动等核心 ADAS 功能,对分辨率提出较高要求,业内各大主流新能源车企已将 800 万像素作为高端车载摄像头标配;环视摄像头分布于车身四角,通常通过四个鱼眼镜头实现全景拼接,主要应用于厘米级泊车辅助、低速场景下的道路边缘感知等场景;侧视与后视摄像头逐步对传统后视镜形成替代,通过电子后视镜系统减少盲区,提升夜间成像质量,并支持盲点检测功能;舱内摄像头集成于仪表盘或后视镜处,采用红外镜头进行驾驶员疲劳监测与乘员行为识别,驾驶员注意力监测系统要求保持95%识别准确率。

配:前视和周视、环视摄像头均升级。早期智能驾驶系统(如部分 L2级别车型)的前视单目摄像头常采用 200万左右像素传感器,用于基础的车道保持、障碍物检测等功能。特斯拉 Model 3 曾使用 120 万像素前视三目摄像头(接近 200万级),用于实现 Autopilot 的基础感知能力。随着智能驾驶的发展,800 万像素的前视摄像头逐渐成为主流。

02

车载摄像头产业链解析:CIS国产代替开启,核心组件迎来产业升级

2.1 车载视觉底层密码:摄像头硬件架构剖析

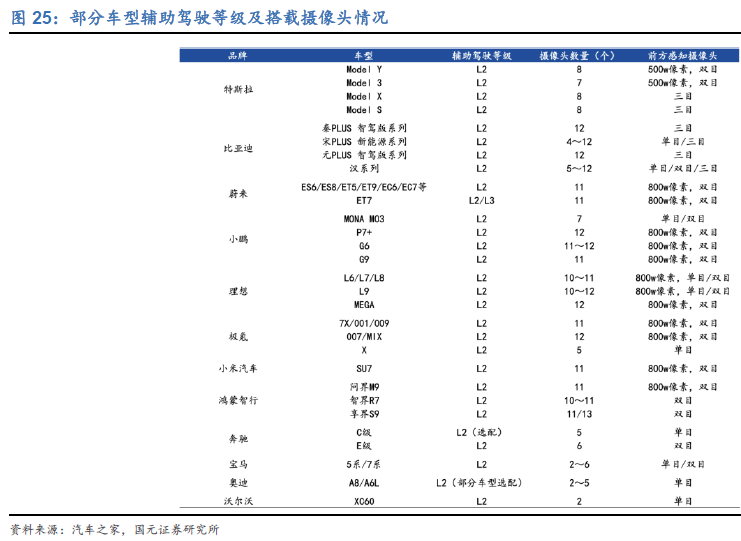

车载摄像头主要由镜头、图像传感器(CIS)、图像信号处理器(ISP)、串行器和连接器等核心部件组成。镜头是摄像头的前端部分,负责将光线聚焦到图像传感器上,其质量直接影响成像的清晰度和准确性。图像传感器是将光信号转换为电信号的关键部件,常见的有 CCD 和 CMOS 两种类型,目前 CMOS 图像传感器因成本低、功耗小等优点在车载领域得到广泛应用。图像信号处理器则对传感器输出的原始图像数据进行处理,包括噪声去除、色彩校正、图像增强等操作,以生成高质量的图像供后续的图像识别和分析使用。

CMOS 图像传感器是摄像头的核心部件。CMOS典型结构由微透镜、彩色滤光片(CF)、金属互连层和光电二极管(PD)等核心元件组成。根据技术架构差异,CMOS 图像传感器主要分为三类:前照式(FSI)、背照式(BSI)以及堆栈式(Stacked)。其中,Stacked 结构是对 BSI 架构的优化升级,通过将感光层与信号处理电路层分离并垂直堆叠,显著提高了集成度。在汽车电子领域,BSI 技术架构因其性能优势而成为当前车载 CMOS 图像传感器的主流选择。

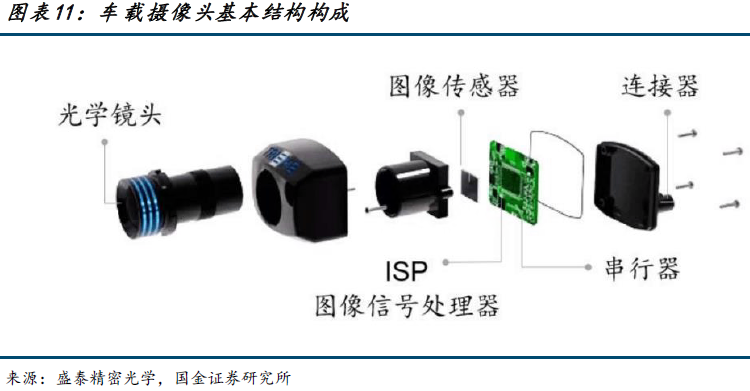

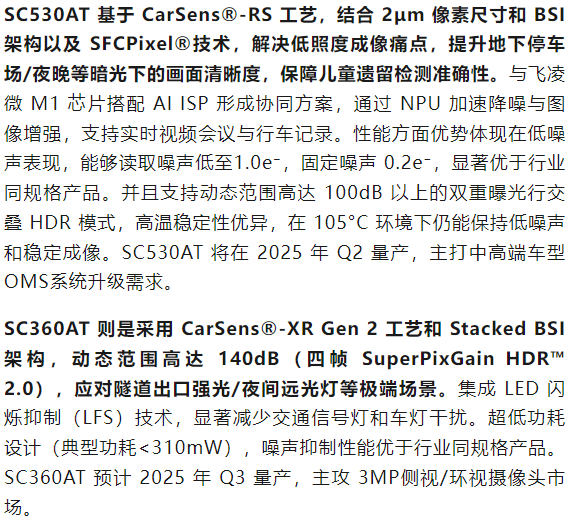

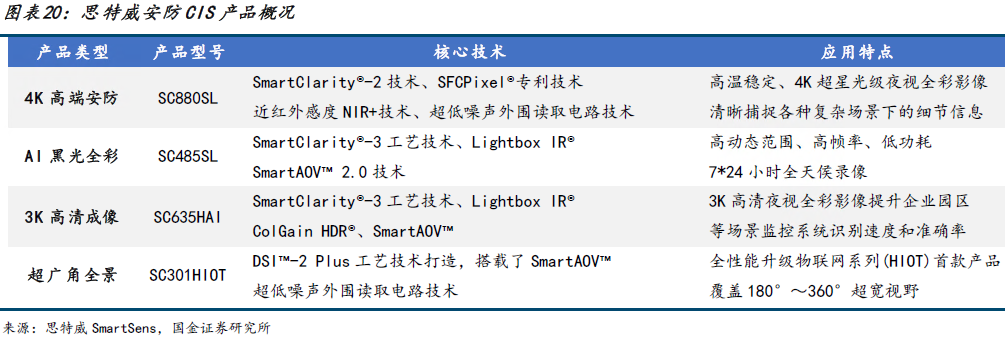

思特威近年来在车载图像传感器领域持续发力。AT Series 系列目前已推出近多款车规级 CMOS 图像传感器,覆盖 1MP至 8MP 分辨率,适配舱内监控、ADAS(高级驾驶辅助系统)和感知类三大应用场景,展现了强大的技术实力和市场布局能力。SC360AT 支持高动态范围(140dB)、LED 闪烁抑制(LFS 技术)和低功耗设计,适配环视、自动泊车、盲点监测等功能。

SC233AT(Sensor+ISP 二合一)支持全局快门、近红外成像(LightBox IR™技术)和高温稳定性,用于检测驾驶员疲劳、乘客状态及遗留物品。SC530AT 集高感度、高动态范围、低噪声等性能优势于一身,为乘客检测、儿童遗忘提醒(CPD)、宠物和遗留物体检测等乘员监控系统(OMS)应用和车内拍照/视频会议等车载信息娱乐系统应用带来清晰、精准、可靠的影像。

思特威通过 SC530AT 与 SC360AT 的双线布局,覆盖舱内安全与外部感知两大增量市场。短期看,SC530AT 的Q2量产将快速抢占 OMS 需求;中长期看,SC360AT 的 HDR 技术有望在 ADAS 中高端市场建立壁垒。

03

摄像头模组全球市场高速扩张,群雄逐鹿白热化

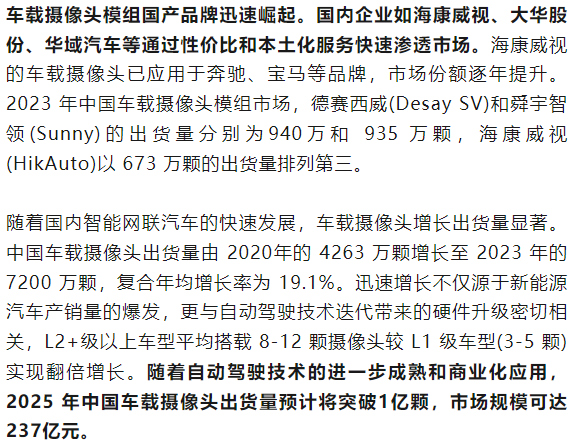

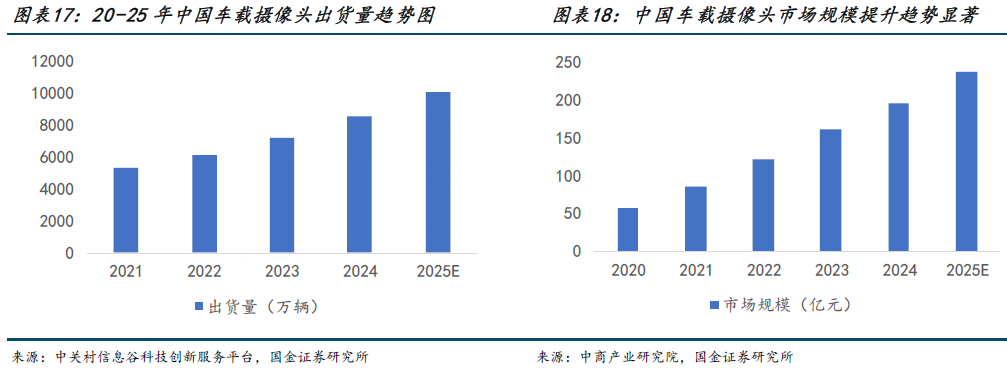

车载摄像头模组行业近年来竞争日趋激烈。车载摄像头模组是自动驾驶和高级驾驶辅助系统的核心部件,其结构远比普通摄像头复杂。一个完整的车载摄像头模组通常包含光学镜头、光学滤光片、图像传感器、图像信号处理器、串行器等关键组件。目前市场竞争激烈,主要体现在技术迭代加速、国内外品牌博弈、价格战升级以及产业链整合深化等多个维度。2023 年全球车载摄像头模组出货量达到 2.36 亿颗,市场规模为 60 亿美元。预计 2029 年全球车载摄像头模组市场规模将达到 90 亿美元,年复合增长率为 6.7%。

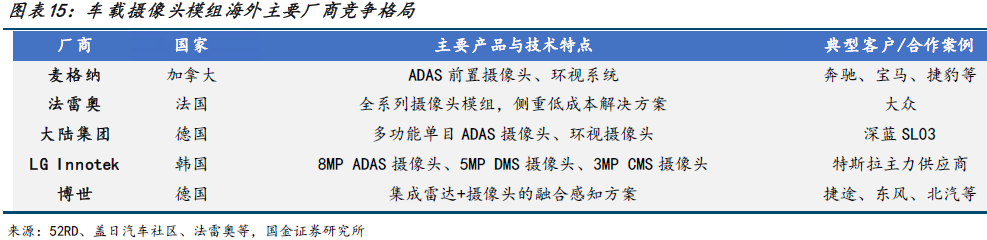

海外 Tier1 厂商包括麦格纳(Magna)、松下(Panasonic)、法雷奥(Valeo)、大陆集团(Continental)、乐金依诺特(LG Innotek)、博世(Bosch)等占据车载摄像头模组主要市场份额,全球十强厂商在 2023 年占 60%的市场份额。国际巨头们凭借技术积累和品牌优势,占据高端市场,尤其在 ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶领域具有较强话语权。

3.3 CIS 性能提升,国产替代开启,关注头部国产厂商

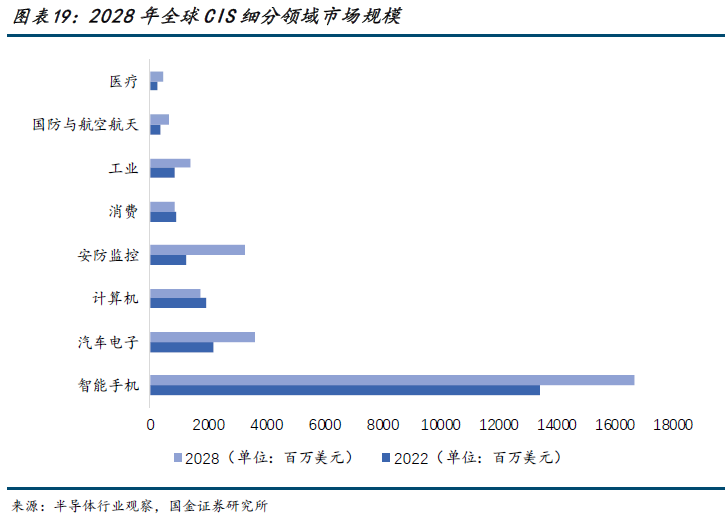

CIS 整体规模持续扩张,市场保持明确增长趋势。2023 年全球 CIS 市场规模达 218 亿美元,预计 2029 年将增至 286亿美元,年复合增长率 4.7%。CIS 出货量将从 2023 年的 68 亿个增加到 2029 年的86 亿个。全球 CIS市场需求根基稳固,智能手机仍为最大市场,汽车电子、安防监控增长引擎强劲,工业、医疗等新兴应用蓬勃发展。市场正经历从“追求数量”向“追求质量与价值”的关键转型。CIS 市场在未来仍将保持稳健增长态势,结构升级将持续深化。

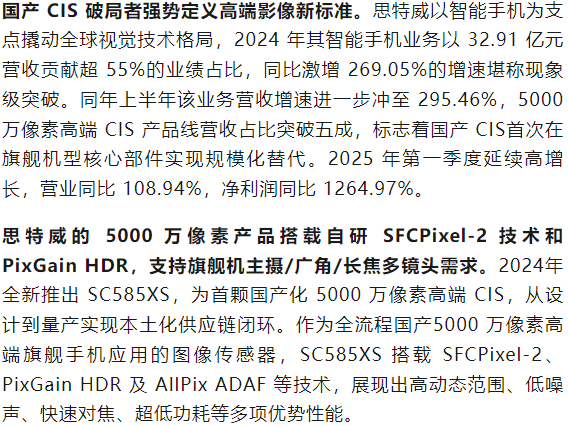

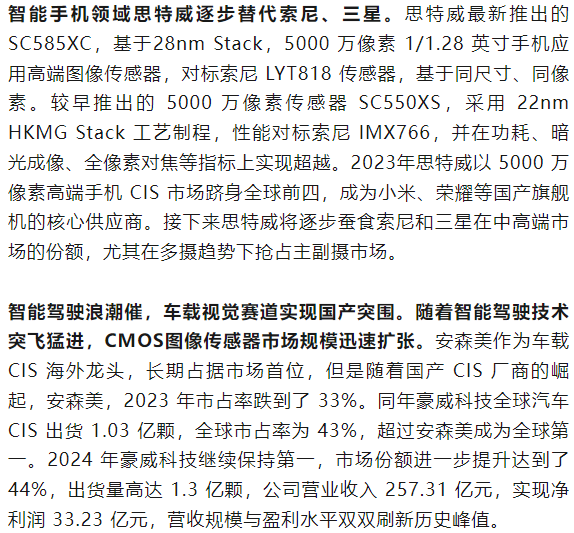

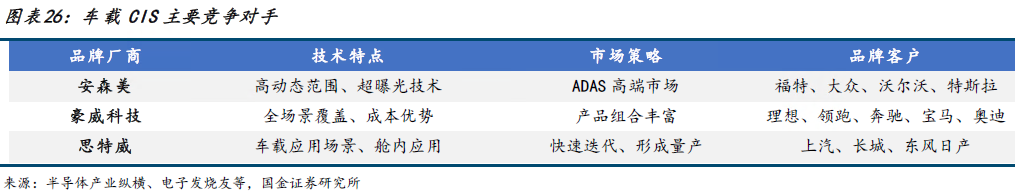

国产 CIS行业迎来破局者,技术突围开启替代新篇章。思特威作为一家专注高性能视觉感知芯片研发的创新企业,凭借在安防监控、车载视觉、工业检测等领域的深度布局,成功打破国际垄断,其自主研发的尖端产品已全面渗透智能手机、自动驾驶、智能制造等前沿科技场景。作为一家 CMOS 图像传感器芯片领军企业,公司坚持“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的方向发展,成为三个领域的领先 CMOS 图像传感器供应商。2020 至 2023 年思特威蝉联全球安防 CIS 出货第 1;2023 年公司在全球车载 CIS 市场出货排名第 4、国内第2 名;2024年在全球手机 CIS 出货排名位列第 5,出货份额占比 11.2%。

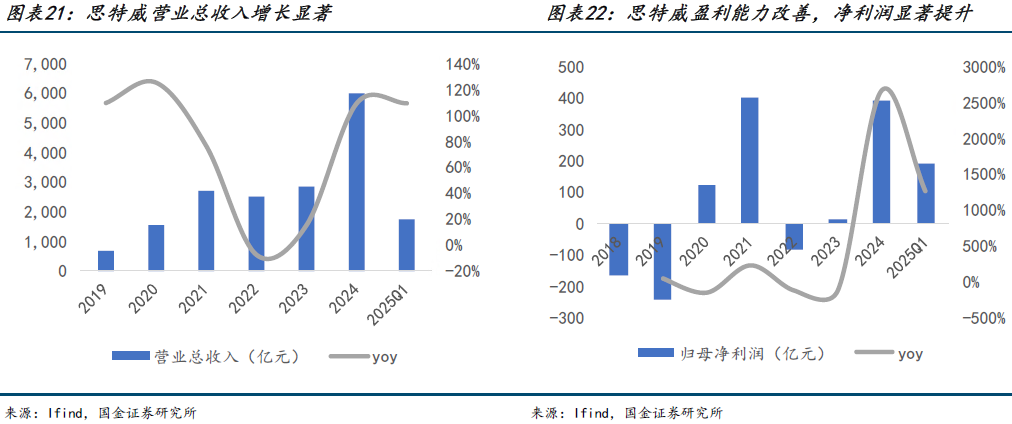

业绩方面盈利能力有效改善,净利润显著提升。2024年思特威全年营收突破 59.69亿元,同比激增 108.91%,创下26倍同比增速的行业奇迹。思特威 2025 年第一季度营收 17.5 亿元、归母净利润 1.92 亿元、扣非净利 1.89 亿元三项核心指标,分别以 108.94%、1264.97%和 684.99%的同比增幅,刷新上市以来单季记录。三大战略板块呈现协同爆发态势,智慧安防巩固市场龙头地位,汽车电子抢滩智能驾驶浪潮,智能手机突破高端影像赛道,多维驱动构筑起技术护城河。这份持续超预期的业绩表现,不仅印证了国产替代的强劲动能,更昭示着中国半导体企业正从跟跑者向领跑者蜕变。

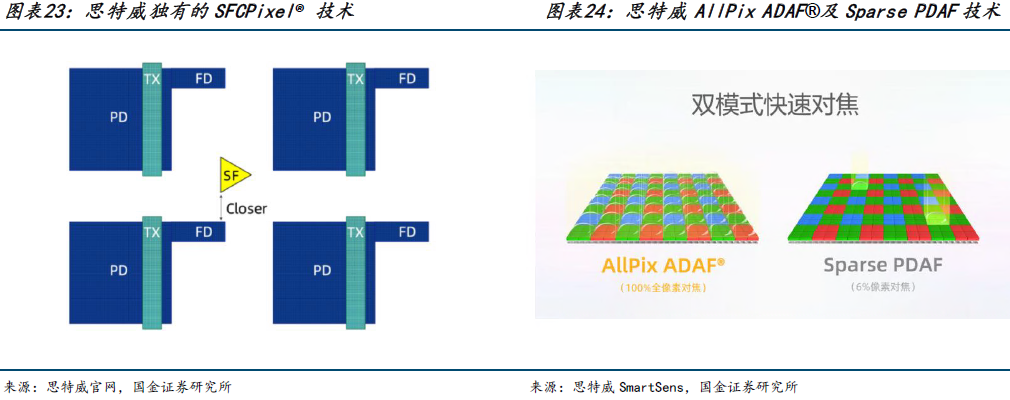

国产厂商除豪威科技外,思特威汽车电子业务以 79.09%的同比增速狂飙突进,2024 年营收规模突破 5.27 亿元,凭借7500 万颗车载 CIS 的出货量,名列全球第三,撕开国际巨头长期垄断的市场缺口。思特威将安防领域的 SFCPixel®、近红外感度(NIR+)技术迁移至车载场景,提升低光性能。其 AT 系列产品已广泛应用于 L2-L3 级智能驾驶系统,2024年通过子公司飞凌微电子推出车载视觉处理芯片,提供“Sensor+ISP”集成方案,降低系统成本。2025 年与晶合集成签署协议并深度绑定,确保 Stacked 工艺晶圆月产能达 4.5 万片,支撑高端 CIS 量产。

04

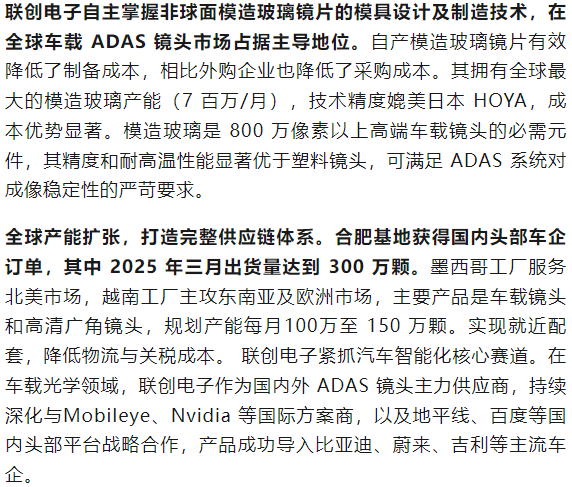

车载镜头市场格局生变:一超多强背景下,国产镜头厂商抢占先机

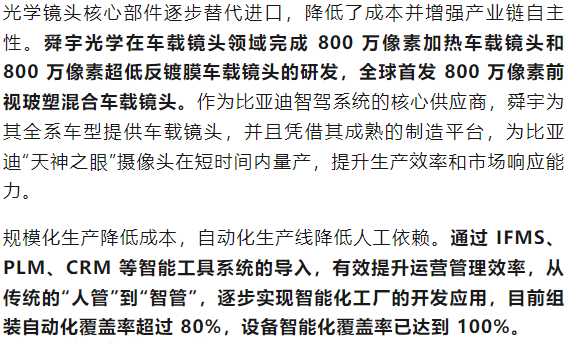

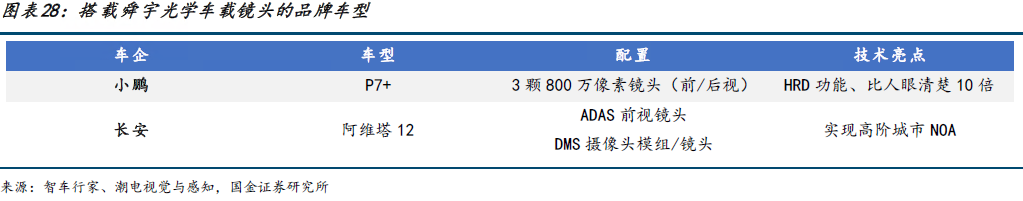

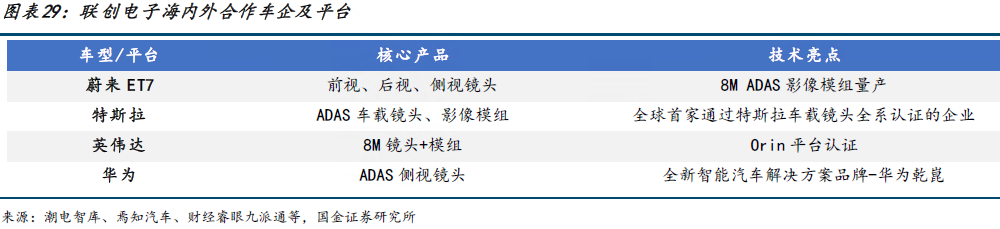

车载镜头国内厂商国产化率提升与供应链本土化。舜宇光学作为全球车载镜头龙头,2024年其车载镜头首次突破1亿件出货量,同比增长 12.7%,并连续多年市占率超过 30%,2024 年进一步提升至 38%。2025年 3月出货量达 982万颗,领先日本的麦克赛尔、电产三协,韩国的世高。联创电子和欧菲光快速崛起,以500 和 195 万颗的出货量分别排名第二、三名。

宇瞳光学技术创新,核心技术包括玻璃非球面模压。子公司宇瞳汽车视觉专注于辅助驾驶光学部件并获得全球光学市场资源优势,玻璃非球面镜片自动化生产最大产能可达到 500+万片/月,塑胶非球面镜片自动化生产最大产能 8000+ 万片/月。在前视镜头领域,宇瞳玖洲重点开发用于 ADAS 辅助驾驶系统的光学产品,主要应用于碰撞预警、车道保持和自动巡航等场景。通过应用玻璃非球面镜片与玻塑混合结构,这类产品在耐热性、成像清晰度和长期使用稳定性方面表现出色。

在电子后视镜领域,宇瞳玖洲开发出适用于商用车和乘用车的 CMS 镜头解决方案。相较传统光学后视镜,其 CMS 系统通过摄像头与显示屏组合能提供更大视角范围,有效减少盲区。客户层面,产品已进入多家主流 Tier 1及整车厂供应链,具备规模化交付能力。与比亚迪、特斯拉等主流车企及 Tier 1 供应商形成深度合作,特别是在比亚迪“天神之眼”辅助驾驶系统中,提供了车载镜头、HUD 光学件等产品。

05

总结

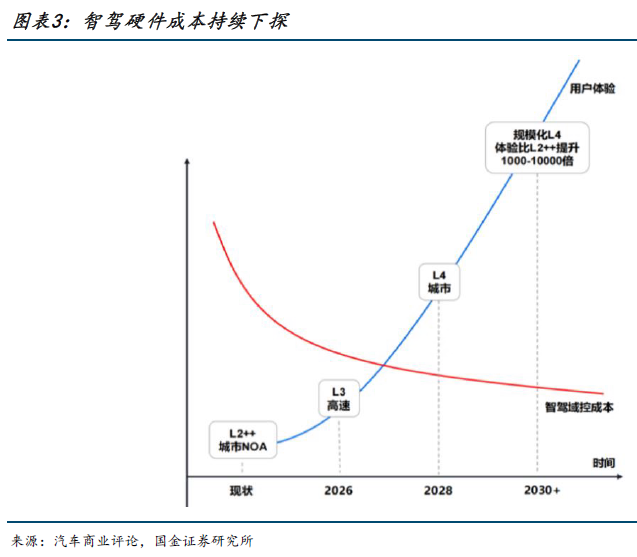

成本方面:激光雷达突破千元门槛,芯片算力成本较前代降低,视觉方案成本压缩,三要素共同推动智能驾驶从高端车型向大众市场普及,并加速商业化落地。

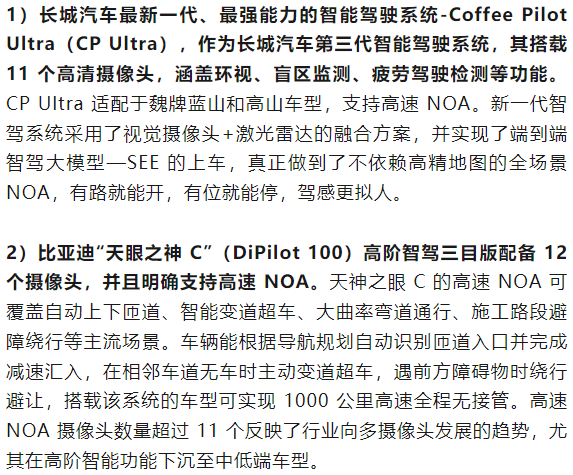

3) 视觉方案替代高精地图:车企逐步采用“无图NOA”方案,减少对高精地图的依赖,降低地图采购与更新成本。目前高精地图覆盖度低,只占全国公路里程的 6%左右,全国其余 94%公路段无法使用。另外高精地图更新周期慢,当前很多高精地图的更新周期都在半年左右,已然很难追上市场发展的需要。比亚迪天神之眼 C 采用了 12颗摄像头,12 颗超声波雷达以及 5 颗毫米波雷达,多个摄像头图像通过 Transformer 模型融合为俯视视角的鸟瞰图,实时生成车道线、交通标志等元素,替代高精地图的静态信息。天神之眼 C 纯视觉方案将高阶智驾硬件成本降至 4000 元以内,并且首次将高阶智驾技术下放至 7 万元级别的海鸥车型。相较于纯视觉方案,配备激光雷达的方案成本会略显上升,这是由于激光雷达的价格在千元以上,如问界 M9 搭载的华为激光雷达,单颗价格为5000 元。

技术方面:智驾渗透率加速提升,2025 年城市NOA 渗透率预计能达到 20%。在智能驾驶领域,技术升级与市场普及的双轮驱动,将推动高阶智驾渗透率呈现指数级增长态势。当前,智能驾驶技术演进路径已日趋明朗,正沿着"基础L2→高速 NOA→城市 NOA"的轨迹持续迭代。随着汽车智能化转型取得阶段性成果,行业竞争焦点已转向成本优化、市场下沉和份额争夺,城市 NOA 技术正成为新一轮竞争的核心战场。2025 年将成为城市 NOA 发展的重要转折点,该技术将逐步渗透至 15-20 万元的主流价格区间,未来 2-3 年内势必将引发各大车企的激烈角逐。

随着技术成熟和成本优化,高速NOA 有望渗透率超过 60%。作为高阶智能驾驶的核心功能,高速 NOA已经进入规模化落地模式。目前,头部车企已经实现高速 NOA 的成熟应用。结合主流架构和轻高精地图的情况下,提升系统稳定性。同时,优化并解决高速场景下的极端气候。雷达的规模化量产,推动硬件成本降低,使高速NOA 向 20 万元以下车型普及。消费者对长途驾驶疲劳缓解的需求强烈,高速 NOA 成为中高端车型的“标配”卖点。在未来 1-2 年内,高速 NOA 将逐步向燃油车渗透,成为智能驾驶的“基础功能”,从而实现“智驾平权”。

车载视觉高速 NOA 和城市 NOA 推动车载摄像头量配齐开。量:从之前的不到 5 个提升到 11个以上;配:前视和周视、环视摄像头均升级。车载视觉领域因高速 NOA 和城市 NOA 的发展,推动车载摄像头在数量和性能上同步升级。建议关注在车载视觉领域具有优势的国产替代厂商,尤其是龙头企业作为车载 CIS 领域的重要国产厂商,其车规级图像传感器已全面嵌入比亚迪、上汽、吉利等头部车企的智能驾驶系统,覆盖舱内 DMS 驾驶员监控、ADAS 辅助驾驶及电子后视镜等核心场景,技术实力强劲,且业绩增长迅速,具有较大的发展潜力。国产企业在车载图像传感器等方面技术不断成熟,产品覆盖多种应用场景,展现出强大的市场竞争力和发展潜力,有望在智能驾驶车载视觉市场快速发展的背景下,获得更多的市场份额和机会。